清乾隆《武清县志》

李贲(bì),辽东广宁卫人(在今辽宁省北镇市),由岁贡于隆庆六年(1572年)任武清知县。李贲在任期间,重修县学,建名宦、乡贤二祠,筑社稷、先农二坛,修仓库和戒石亭,设立养济院,设置征收钱粮柜房,建立县城碑记亭,增设收藏官府文书之署室。而更为世人所知的是其三首诗,生动反映了当时武清的经济社会现状。

自元以来,河西务“居漕渠之咽喉,江南漕艘毕从此入”,元在此设十四仓,明设钞关,户部分司于此榷税,是元、明、清初北运河上重要交通枢纽和货物集散中心。河上潞水帆樯,舟船辐辏,两岸店铺鳞次栉比,居积百货,商贾云集,俨然京东第一镇。

然尔,这么繁华的地方,长期以来却没有城墙,直至明中期先后发生刘六刘七起义、鞑靼俺答劫掠北京城郊等内忧外患后,京城周边各县才陆续筑城。《明穆宗实录》:隆庆四年八月,筑通州河西务城。顾祖禹《读史方舆纪要》:隆庆六年筑城环之,可以守禦。清乾隆《武清县志》:河西务,旧无城。明隆庆六年...始建砖城。隆庆六年(1572年),河西务砖城几乎与武清县砖城同时建好。河西务砖城周635丈,高2丈,下厚2丈,上厚1丈,雉堞885个,城壕深8尺,城楼4座,四门各有匾额,东曰寅宾,南曰阳明,西曰拱阙,北曰澄清。

清乾隆《武清县志》

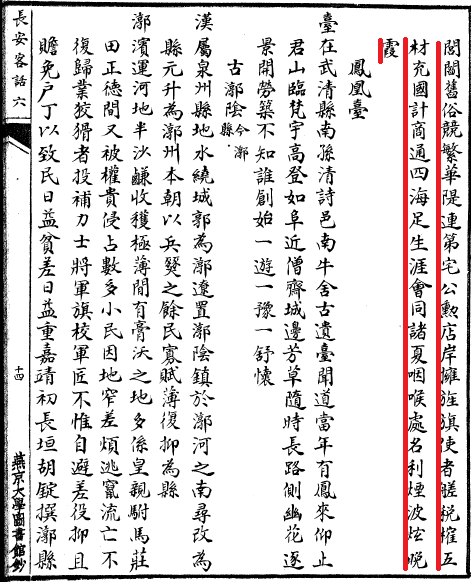

时任武清知县的李贲,前往河西务视察时,留下一首七言律诗,精彩描绘了当前河西务新修砖城之壮观、漕运之繁盛景象。

河西务

铁瓮新城十万家,闾阎旧俗竞繁华。

堤连第宅公勋店,岸拥旌旗使者艖。

税榷五材充国计,商通四海足生涯。

会同诸夏咽喉处,名利烟波炫晚霞。

录自明蒋一葵《长安客话》卷六

明蒋一葵《长安客话》

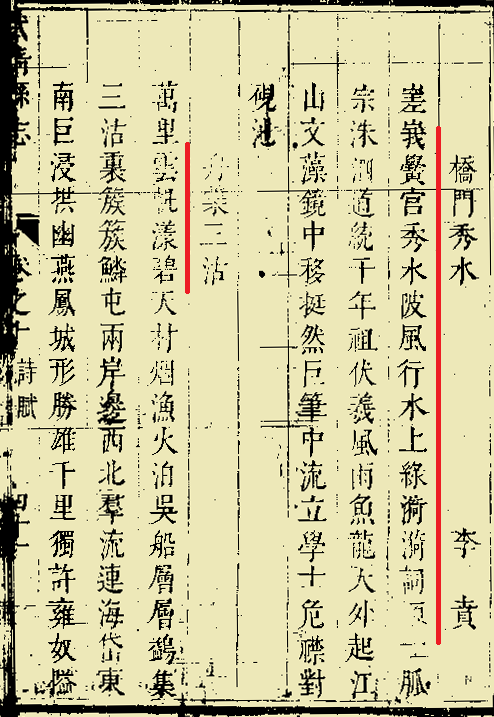

除了这首脍炙人口的《河西务》,清康熙《武清县志》“旧志四景诗”,其中“桥门秀水”“舟集三沽”二首也是李贲所作。

桥门秀水

嵯峨黉宫秀水陂,风行水上绿漪漪。

词源一脉宗洙泗,道统千年祖伏羲。

风雨鱼龙天外起,江山文藻镜中移。

挺然巨笔中流立,学士危襟对砚池。

舟集三沽

万里云帆漾碧天,村烟渔火泊吴船。

层层鹢集三沽里,簇簇鳞屯两岸边。

西北群流连海岱,东南巨浸拱幽燕。

凤城形胜雄千里,独许雍奴溢广川。

清康熙《武清县志》

从《舟集三沽》这首诗里,我们还可以清晰感知武清辖域的变迁。当时,三沽(丁字沽、西沽、直沽)还属于武清辖域。元代定都大都(今北京)以后,为满足京城物资供应,将大运河裁弯取直,废永济渠而改行潞河水道(即今北运河),全线贯通京杭大运河,江南大量物资经过运河漕运或海运北上,丁字沽、西沽、直沽一带是从江南来的粮船和商船的聚集之地,形成万艘云集的景观。直到清雍正八年(1730年),包括丁字沽、西沽、直沽在内原属武清所辖部分区域划归天津县,“舟集三沽”不再是武清的景致,而“潞水帆樯”成为乾隆《武清县志》六景之一。

清乾隆《武清县志》还收录一篇碑记《新建八蜡马神二庙记》,其中提到李贲“营建振举,不劳民不伤财,悉以赎金为之。费省工速,盖以公躬亲程计,董役者罔敢徇也”。李贲在任期间做了很多工程,但是这些事都不劳民伤财,都用犯人赎罪的钱去做,而且在工程用度上他总是亲力亲为,负责监督和管理的人也不敢徇私枉法。

清乾隆《武清县志》

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号