清乾隆《武清县志》

章曾印,字宸书,浙江会稽(今浙江省会稽县)人,康熙二年(1663年)举人,康熙三十六年(1697年)任武清知县。他才能干练,识见明敏,勤于政务。捐资重建大门、仪门、大堂、科房,重建县治西预备仓。

一、革弊鼎新

据《武清县志·章公去思碑记》载,当时武清“夙号冲疲,百务丛脞”“兹土者,水懦则长萑苻之奸,火烈则又滋驭朽之惧”。章曾印到任后,“宽猛咸宜,威德兼施”,革弊鼎新,采取多种有利于发展的措施:免除耗羡,使枉法之吏难以中饱私囊;谨慎处理公务,使县民难以蒙冤;邀请社师执教,使民众能够读书学习;修建公堂,使各项政务得以正常运作。

清乾隆《武清县志》

针对马厂、剥船增加县民徭役负担的情况,他特地上书请求要求清理整顿,消除了积患。在连年遭遇水旱灾害,县民缺少粮食、吃了上顿没下顿,而流民又相继进入武清时,章曾印捐俸施粥,还劝说同僚士绅出手相助,救活了数万人。章曾印十分重视学宫建设,经常对其进行修葺,离任后仍然捐资修缮,使学宫面貌焕然一新。

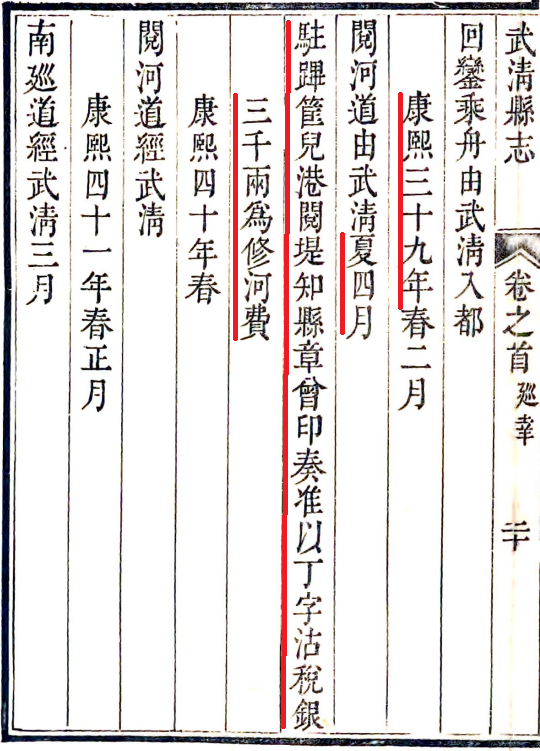

二、筑堤建坝开新河

康熙三十八年(1699年),北运河筐儿港处决口,多个村庄被淹,漕运中断。康熙皇帝亲临阅视水情,命开河筑堤,以泄洪水。康熙三十九年(1700年)四月,康熙皇帝再次阅视北运河堤防,驻跸筐儿港。章曾印利用面圣的机会,提出河堤治理关系国计民生,开支甚巨,经费欠缺,请求拨丁字沽税银三千两作为岁修之用,获得恩准。康熙皇帝察看堤坝决口处时,见土筑的堤坝恐难禁洪水冲刷,命建减水石坝,坝外开挖引河分洪入海。

清乾隆《武清县志》

石坝和引河建成后,一连数年河水安澜,漕运兴旺,两岸“禾稼丰登,黔黎乐业”。康熙四十三年(1704年)十月,康熙皇帝再次到此视察,看见眼前景象,心情舒畅,诗兴大发,遂作诗《观运河建坝处》一首:

十月风霜幸潞河,隔林疏叶尽寒柯。

岸上土薄难容水,堤外沙沉易涨波。

春末浅夫忙用力,秋深霖雨失时禾。

往来踟蹰临渊叹,何惜分流建坝多。

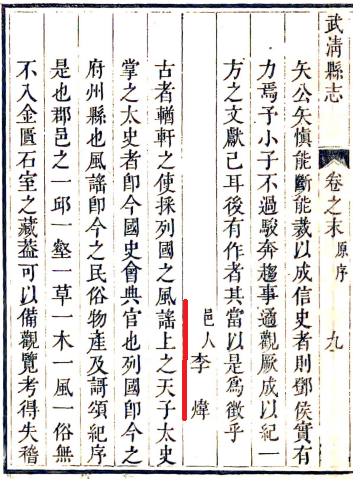

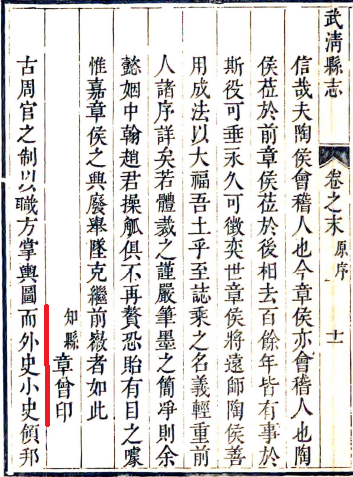

三、重修县志

康熙四十年(1701年),章曾印已在武清主政五年。此时,红剥船差已经裁掉,马厂地亩已经厘清,河堤治理已经无忧,田亩赋役等各方面情况均发生很大变化,加之经过考证,旧志有些地方还需要订正,于是经武清人、山东巡抚李炜提议,章曾印主持重修《武清县志》。自康熙四十年(1701年)冬至四十一年(1702年)仲春,即成书,李炜和章曾印分别做序。

清乾隆《武清县志》

四、章公去思

康熙四十一年(1701年),章曾印任期满,部议“照例离任,以应升员缺即升”,以示奖励。皇帝念武清“邑务繁剧,非侯不可”,故下旨“章曾印著以应升品级,留知县任”。

之前,章曾印曾因一起强盗谋杀案,被上级议处降一级留任,武清县民“悲号载道,如失怙恃”,皇帝顺应民间呼声,保留其原职。

清乾隆《武清县志》

康熙四十四年(1705年),章曾印因“丁外艰”遵制离任,武清民众情知再难挽留,感其恩政,于是勒石记颂,由贡生田士章撰《章公去思碑记》,收录于《武清县志·碑记》。

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号