陶允光,浙江会稽(今浙江省绍兴市)人,嘉靖四十三年(1564年)中举,万历十一年(1583年)任武清知县。陶允光在任期间,创修《武清县志》,凿泮池,建聚奎楼,铸文庙炉鼎,立社学,清义冢,请祀名宦、乡贤,捕蝗蝻,擒恶棍,作兴学校,与民休息,深受县民赞誉。

清乾隆《武清县志》

万历十五年(1587年)四月,武清先旱后蝗,黎民惊怖。知县陶允光,乘其蝗初产未翅,出示军民,有能捕获者,以粟抵易。男、妇争先掘坑,捕取二百余石,蝗不为灾。

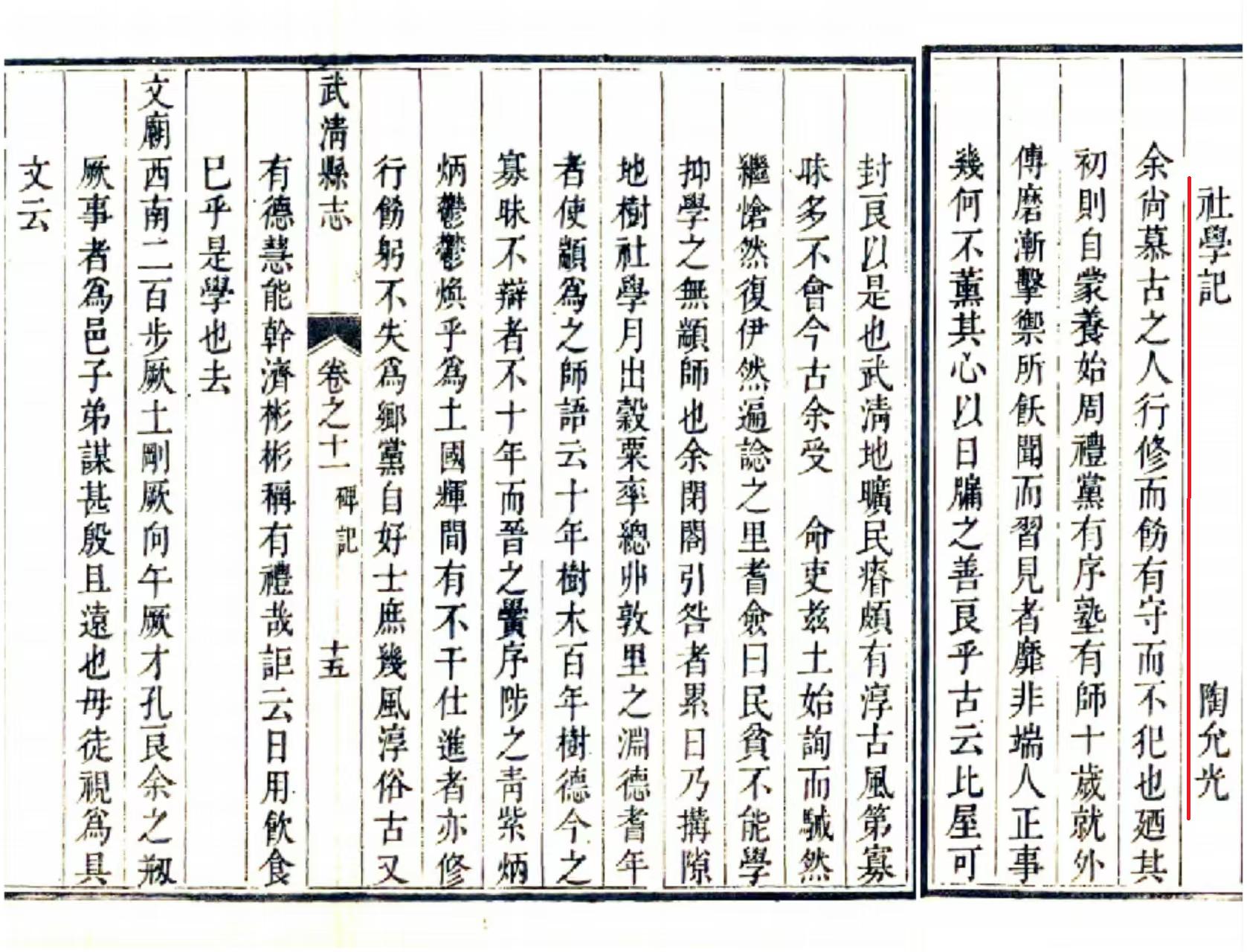

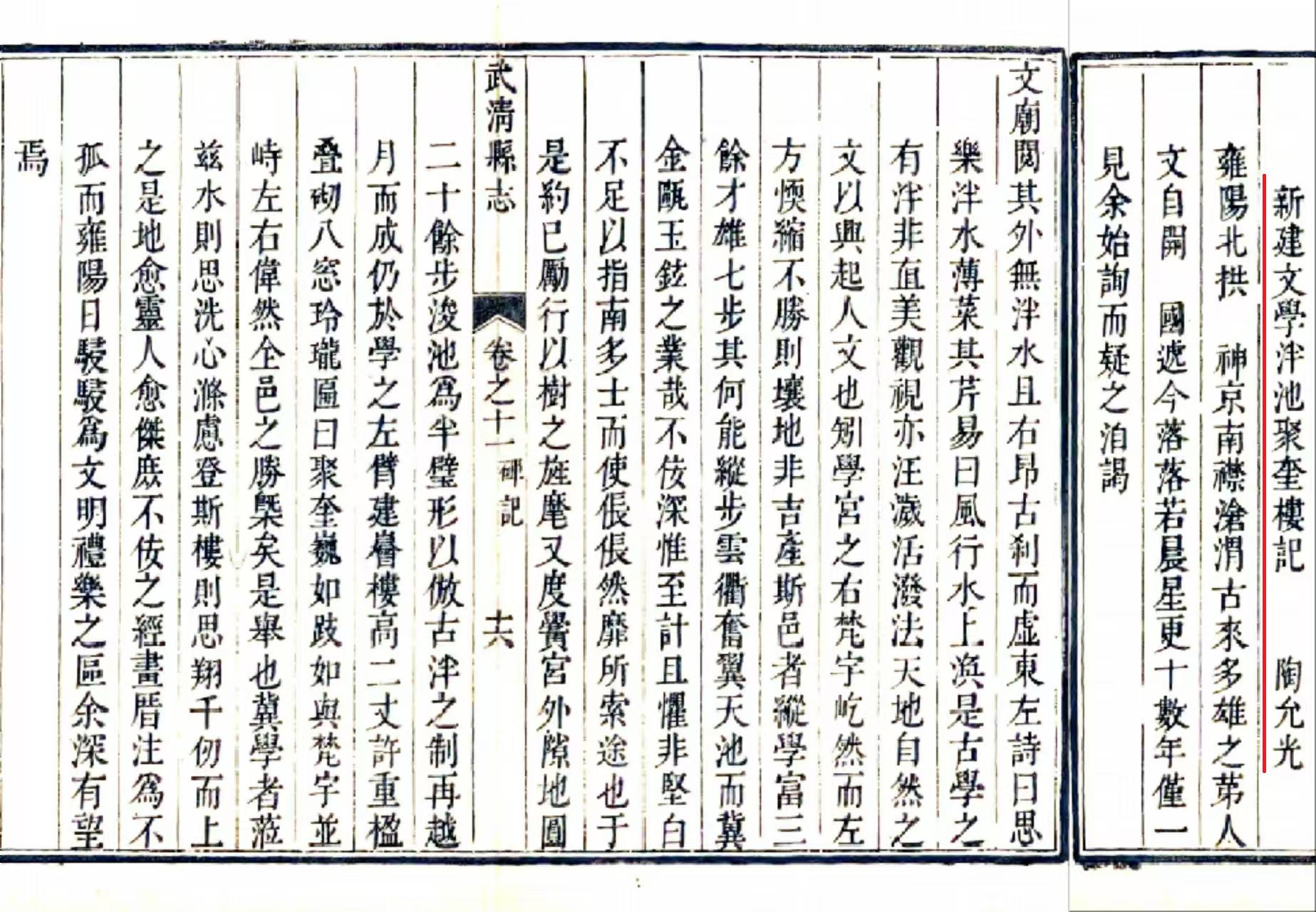

陶允光在任期间最大成就是创修《武清县志》。许铤为此书做序称:“武清故未有志,志自今陶公始。”陶允光认为,武清地理位置重要,位于交通要冲,但因为无县志记事,导致无法确定武清所处具体方位,无法考察本地祀礼规制,也无法记录国库财政、官员和本地人物等具体内容,现在无法借鉴历史经验,未来也没有依据。考虑到全县事迹不能因为没有记录而无法传下去,便找到兵部主事许铤、前中牟令梁津主纂此书。在创修县志过程中,通过过往的书牒、民间传说、金石记载、周边地区的志书,去伪存真、去粗取精,进而成书。成书后,由许铤和陶允光为此书做序。

清乾隆《武清县志》

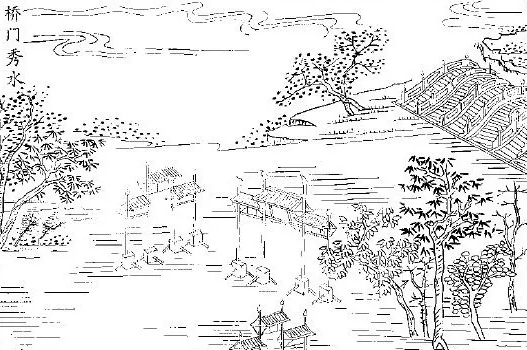

陶允光在任期间,非常重视文化教育事业。万历十二年(1584年),陶允光在县学前修建泮池,东建聚奎楼,意在“冀学者莅兹水,则思洗心涤虑,登斯楼,则思翔千仞而上之,是地愈灵,人愈杰”,希望“雍阳日骎骎为文明礼乐之区”。为此,陶允光还写了《社学说》《新建文学泮池聚奎楼记》二文,收录于清乾隆《武清县志》。

清乾隆《武清县志》

陶允光的继任者们在泮池和聚奎楼的基础上,不断改扩建和重修,“桥门秀水”“奎阁灯光”遂成为武清古代著名景致。

清乾隆《武清县志》

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号