段云鸿、张鹏相继筑砖城

写在前面的话:武清古称泉州、雍奴,别称雍阳,久处畿辅之地,历为官家所重,能臣贤吏辈出。中国古代有“以吏为师”的优良传统,与当今发挥“关键少数”的“领头雁”作用内在统一。我们挖掘档案方志资源,整理了历史上与武清有关的一些能臣贤吏故事,希冀党员干部能从中汲取其为官之道,锤炼忠诚干净担当的政治品格、为民务实清廉的政治本色,为谱写中国式现代化武清篇章贡献力量。今天推出第18期:段云鸿、张鹏相继筑砖城——

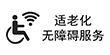

清乾隆《武清县志》

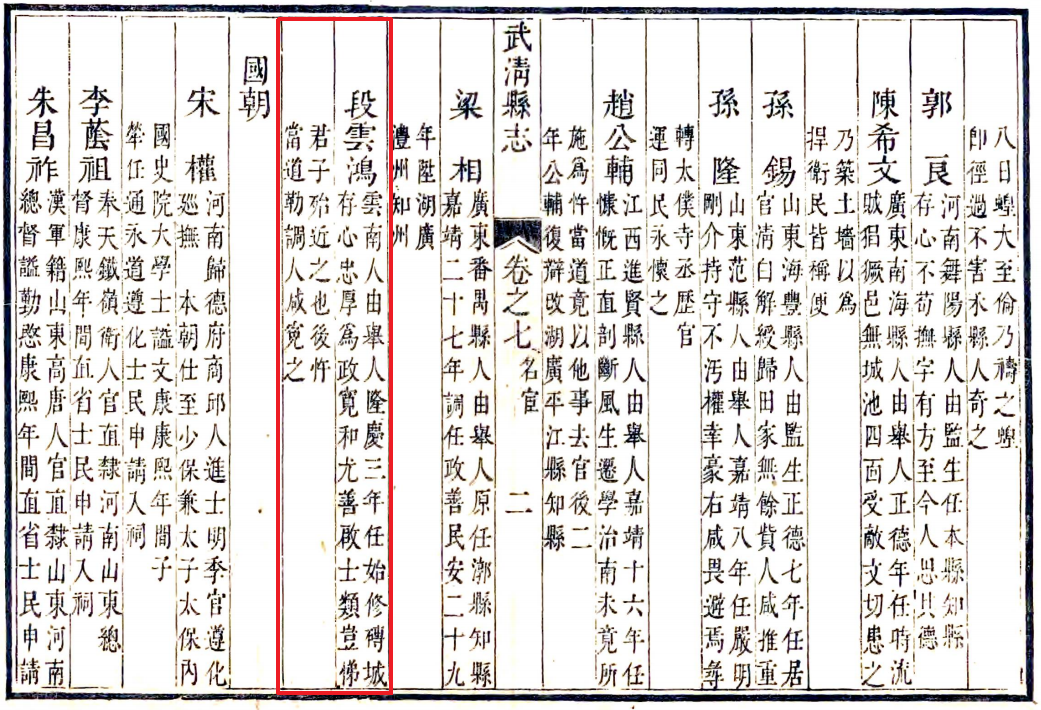

段云鸿,云南人,由举人于隆庆三年(1569年)任武清知县,为人忠厚,为政宽和,平易近人,爱才礼贤。张鹏,山西兴县人,由举人于隆庆五年(1571年)任武清知县。两人在任期间最大贡献,便是接续努力,将武清县城“甃以砖城”,筑起一道坚实的安全屏障。

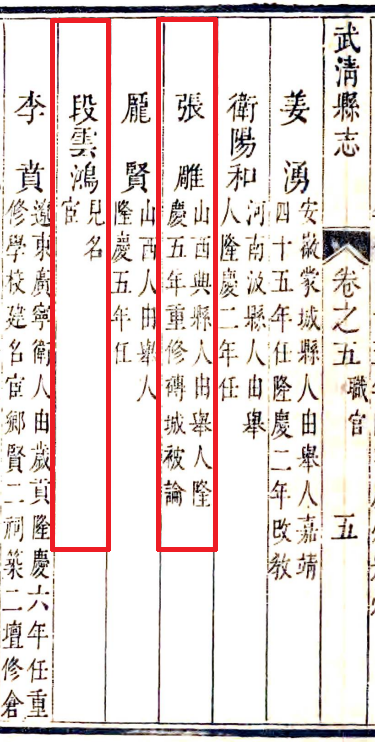

据清乾隆《武清县志·修武清县砖城记》载:隆庆三年(1569年),时任顺天巡抚刘应节(后于隆庆四年升任兵部右侍郎兼右佥都御史、总督蓟辽保定军务),提出将京南诸县一些土城改建成砖城,以加强防卫,上奏朝廷获准后让各地实施,并派参将姚龙到武清主持修城。

清乾隆《武清县志》

刚到任不久的段云鸿不敢怠慢,与姚参将一起用心谋划测量。期间出了一个插曲,刚开始谋划时,有人认为用砖石工程浩大、费用极高,提出用三合土,大家为此争辩不休,甚至用三合土修城的主张还占了上风。姚参将将此事报与总督侍郎刘应节,刘应节拍板还用砖石,并考虑到畿辅各县连年加大赋税,恐修城加重百姓困苦,就与顺天巡抚杨兆商议,调拨库银四千两资助筑城。筑砖城之举得到邑内士绅拥护,推动了修筑砖城进程。

隆庆五年(1571年),段云鸿被调离后,其继任者张鹏加大工作力度,与姚参将精诚协作、密切配合,“须徒则徒,须材则材,凡城事人无众寡,材无纤巨咸治,治必尽其力”。但在砖城修到一半时,经费所剩无几。怎么办?情急之下,张鹏做了一个大胆的决定:拆取废弃寺庙的木石材用以筑城,并让属下登记造册,按需使用,避免向民征用。

张鹏和姚龙尽心竭力,事必躬亲,“朝夕在工,相高卑,揣厚薄,计远近,视坚柘,去圮就固,必既乃心,至亲视畚锸,与徒作相劳苦,虽丈尺绳墨之间,至为渺小,亦不尽以委之匠氏焉”。

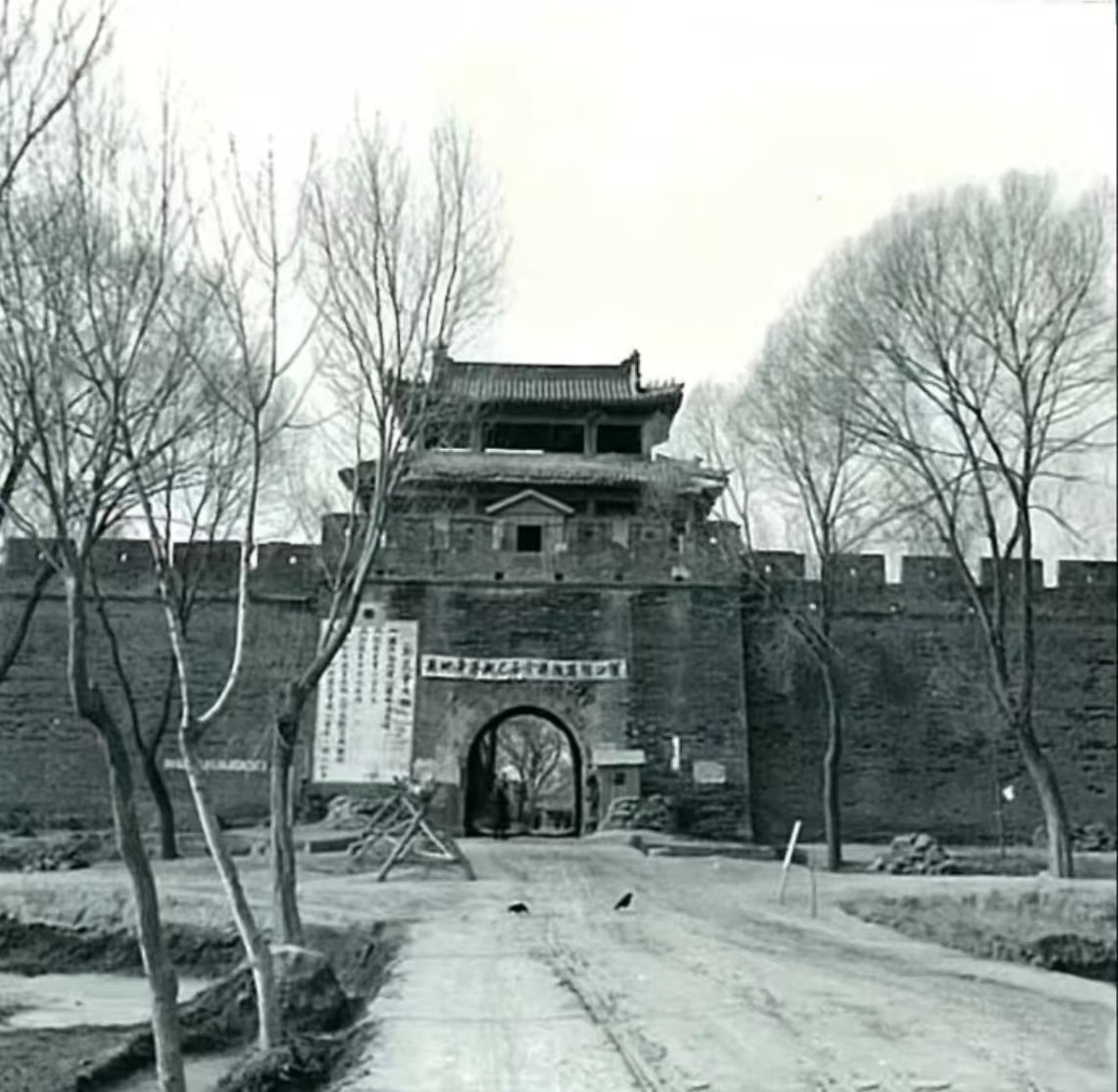

城关城墙旧照

在官民同心戮力下,隆庆五年(1571)八月,一座雄伟的砖城巍然屹立于京南。

武清县砖城周1470丈、高3丈、宽1丈,有雉堞1988个,敌台16个,城门4座,水门1个,外有护城河。每个城门各有一座城楼,东曰“辽海扬威”,西曰“太行献秀”,南曰“控引畿服”,北曰“拱翼神京”,但北门不开,故只有3个吊桥。

武清砖城非常坚固,县民看了以后无不称之为“铁城”,相比周边各县之城,“独武清称壮”,为武清之民“早而作、暮而息、时而耕、安于织、优游闾里”提供了安全保障。段云鸿、张鹏与刘应节、姚龙功不可没!

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号