写在前面的话:武清古称泉州、雍奴,别称雍阳,久处畿辅之地,历为官家所重,能臣贤吏辈出。中国古代有“以吏为师”的优良传统,与当今发挥“关键少数”的“领头雁”作用内在统一。我们挖掘档案方志资源,整理了历史上与武清有关的一些能臣贤吏故事,希冀党员干部能从中汲取其为官之道,锤炼忠诚干净担当的政治品格、为民务实清廉的政治本色,为谱写中国式现代化武清篇章贡献力量。今天推出第九期:陈希文筑城保民——

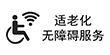

清乾隆《武清县志》

陈希文,广东南海县(今广东省南海市)人,正德元年(公元1506年)由举人任武清知县。当时流匪猖獗,武清县治却没有城墙,处于四面受敌状态,陈希文在“流贼之变”后,痛定思痛,组织民众筑起一圈土垣来保境安民,百姓都称便利。事见清乾隆《武清县志》的《名宦》《城池》《修武清砖城记》等篇节。这是武清明清以来首次修建城墙。

清乾隆《武清县志》

历史上武清县治经历过多次迁移。明洪武初年,为躲避水患,将县治再一次迁移,从旧县迁到了前朝元卫帅府镇抚衙(今武清区城关镇)。县治虽然迁移了,但长期以来并没有修建城池,直到正德年间发生“流贼之变”。

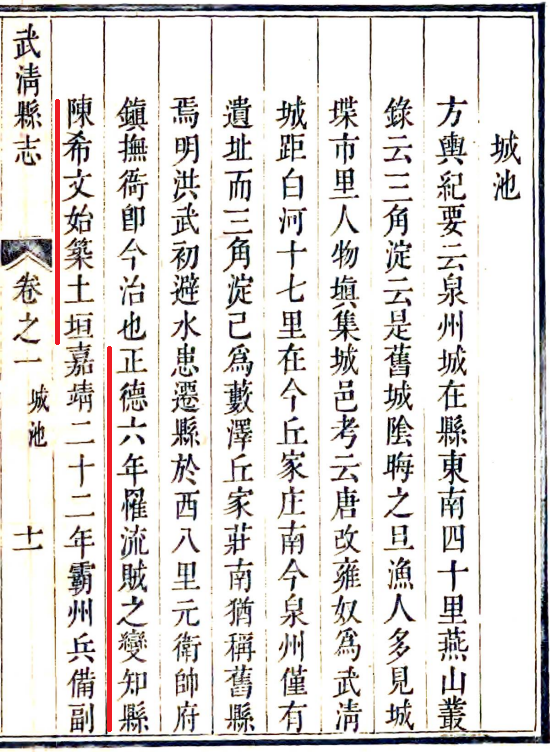

明初,明军需要大量军马,以对付北元和鞑靼骑兵的劫掠。朝廷强令北直隶等地农民养马。到了正德年间,皇庄兼并土地,民田和草场减少,农民负担更加沉重,“民苦养马”,为了生存当起“响马盗”。正德五年(1510年),霸州文安(今河北省文安县)养马户刘宠、刘宸率众起义,转战山东、河南、湖南、湖北等地,史称“刘六刘七起义”。正德七年(1512年)春,刘六刘七由山东返畿南,攻陷大城,横扫香河、宝坻、玉田,转西攻武清。武清因无城池可据守,二刘直入街市中,“杀吏民,劫库狱、焚庐舍,惨不可言”。

所谓亡羊补牢,事后,各县纷纷筑城。武清知县陈希文也“始筑土垣”。土垣,即土墙,用土层层夯筑而成,除了县衙和民宅,把东北一些旷地也圈入其中,垣周1919丈,高2.2丈,下厚2.5丈,上厚1.5丈。虽说这时还没有雉堞、女墙、敌台,也没有城楼、城壕,就是个“土围子”,算不上严格意义的城墙,但有了城廓的雏形,为武清人民免遭劫掠杀戮提供了重要安全屏障,也为以后建成“诸县俱城,独武清称壮”的“铁城”奠定了坚实基础。从这个意义上讲,陈希文功不可没。

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号