写在前面的话:武清古称泉州、雍奴,别称雍阳,久处畿辅之地,历为官家所重,能臣贤吏辈出。中国古代有“以吏为师”的优良传统,与当今发挥“关键少数”的“领头雁”作用内在统一。我们挖掘档案方志资源,整理了历史上与武清有关的一些能臣贤吏故事,希冀党员干部能从中汲取其为官之道,锤炼忠诚干净担当的政治品格、为民务实清廉的政治本色,为谱写中国式现代化武清篇章贡献力量。今天推出第十五期:曹传、曹涵父子利世济民——

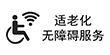

曹传,字书言,号近野,别号虚极道人,清顺天府武清县赵甫庄里(今天津市武清区王庆坨镇)人,曹化雨嫡孙,曹文度之子。聪慧颖悟异于常人,康熙皇帝出巡时,屡被召见,赏赐丰厚,先是让他担任内廷供奉,被他以体疾为由婉拒,后让他选送子侄四人到万善殿读书,被累封儒林郎、翰林院检讨加二级。工于诗歌书法绘画,著有《近野轩诗存》。

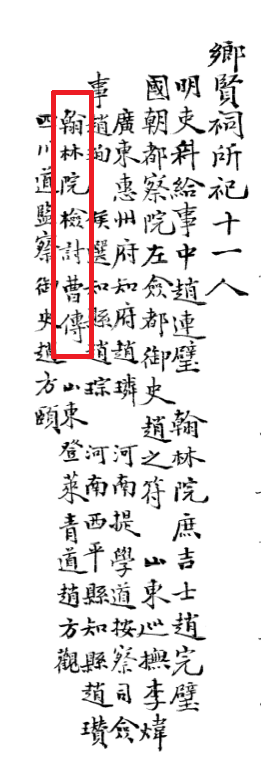

曹传之子曹涵,十五岁进入中南海万善殿读书,康熙六十年(1721年)中试辛丑科进士,选翰林院庶吉士,雍正元年(1723年),授翰林院检讨。曾参与纂修《大清一统志》,办理畿辅一带的水利营田事务。

清乾隆、光绪《武清县志》

曹传、曹涵父子慷慨好施、利世济民,特别是创建庆成书院与呼吁豁免王庆坨营征用民船二事,对武清贡献尤大,乡民感其恩德,将曹传入祀乡贤祠。

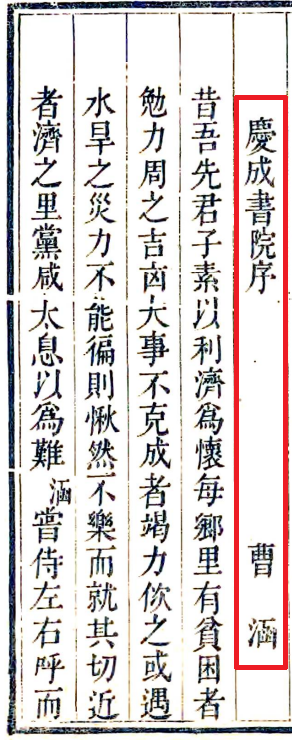

一、创建庆成书院

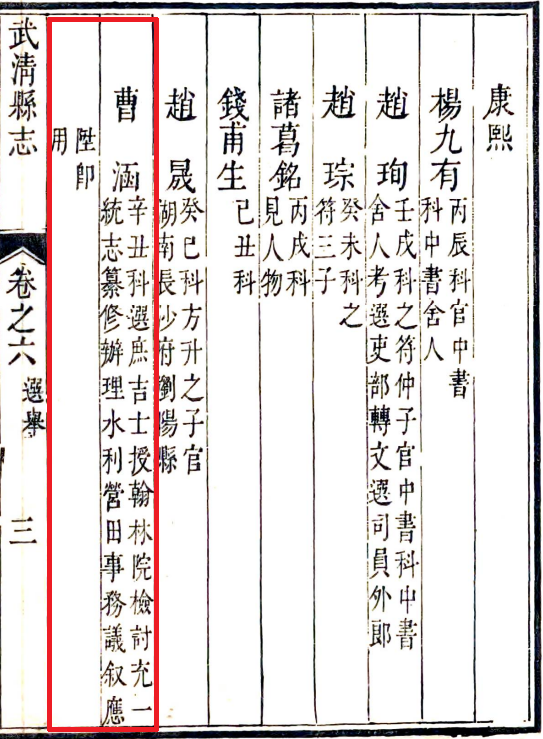

清乾隆《武清县志》载:“庆成书院,在王庆坨。雍正二年,封太史曹传建,设内学,田三顷。乾隆五年,造册申详,学宪钱题曰庆成书院。”曹家兴学育人由来已久。曹传祖父曹化雨,曾捐资办义塾,供村中孩童蒙学。雍正二年(1724年),曹传“犹念财货以资其身,不若学问以资其心”,捐田300亩,创建书院,延请名师,使得“邑之文教骎骎日上”。民国名儒王猩酋曾作《竹枝词》赞曰:“捐地兴学三顷田,流芳百世老乡贤。莘莘学子人济济,名彪县志颂曹传”。

清乾隆《武清县志》

乾隆四年(1739年),曹涵又捐地200亩,对书院进行了扩建和增修,并拟定规条一十八则。王猩酋《竹枝词》:“乾隆四年己未秋,涵公扩建复增修。学田五顷助膏火,岁出名士庆无忧。”

乾隆五年(1740年),书院造册详细呈报给顺天府,提督学政钱陈群前来书院巡察,并题写了“庆成书院”匾额。

庆成书院历经雍正、乾隆、嘉庆、道光四朝,为武清培养了一批又一批人才。据有关资料记载,书院学子有5人考中文武进士,18人考中文武举人,27人考中贡生,实现了曹氏父子“下焉增里党光,上焉储国家器者”的愿望。

二、呼吁豁免王庆坨营征用民船

据清乾隆《武清县志·王庆坨营豁免船记》载,王庆坨紧邻三角淀,素称水乡。为防止盗贼祸害乡里,朝廷在此设立了王庆坨营,领兵官为都司,并有哨船往来巡逻稽查。后来哨船年久失修,一开始官兵会偶尔借用民船使用,久而久之形成惯例,竟理直气壮征用民船、船工,如同征派徭役一样,而且报酬低微,村民为之所累,生活困苦。曹传目击村民之苦,心怀悲天悯人之心,于是“敛众捐资,公造哨船,并资其口粮”,并与时任都司定下规矩,使村民度过一段相对安定的岁月,“乡闾称庆”。

清乾隆《武清县志》

然尔好景不长,后来的都司又“罔念民瘼,仍行摊派,乡民复无宁日”。为解决这个问题,曹传、曹涵父子遇有机会就为民请命,呼吁停征民船。后来这个建议被曹涵的同僚陈元彬、陈廷敬采纳,上书朝廷,“民船之累于是乎永革焉”,“坨之民优游食息,安生乐业”。

自明及清,自曹化雨至曹文度、曹传、曹涵,曹家以其淳正家风,代代相传,兴学重教、泽被后人,情系乡梓、为民请命,无愧乡贤之典范!

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号