写在前面的话:武清古称泉州、雍奴,别称雍阳,久处畿辅之地,历为官家所重,能臣贤吏辈出。中国古代有“以吏为师”的优良传统,与当今发挥“关键少数”的“领头雁”作用内在统一。我们挖掘档案方志资源,整理了历史上与武清有关的一些能臣贤吏故事,希冀党员干部能从中汲取其为官之道,锤炼忠诚干净担当的政治品格、为民务实清廉的政治本色,为谱写中国式现代化武清篇章贡献力量。今天推出第十二期:赵懿源实心爱下、锐意作人 ——

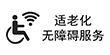

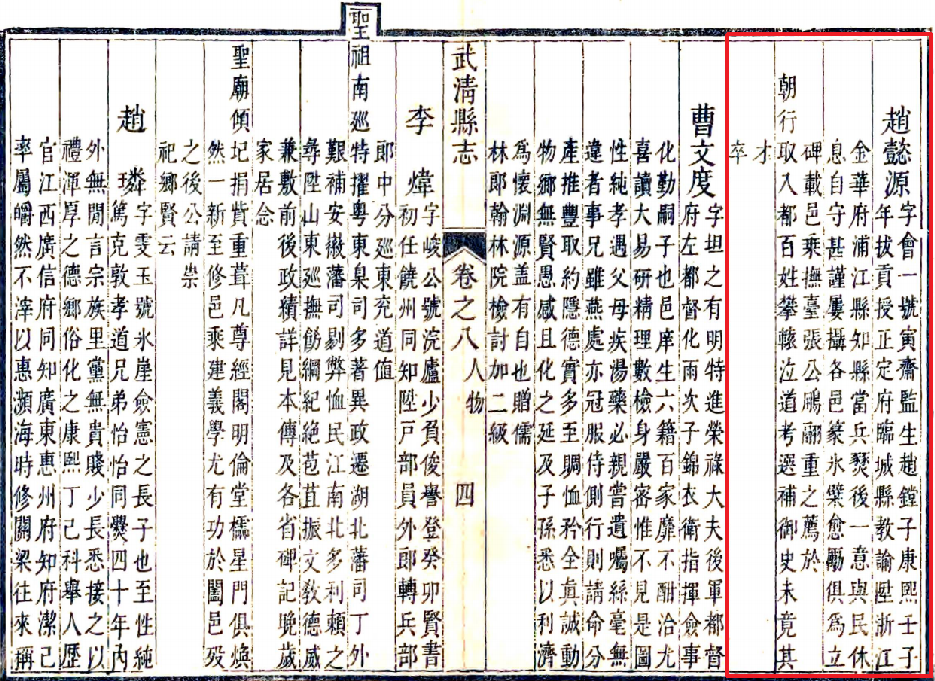

赵懿源,字会一,号寅斋,清顺天府武清县(今天津市武清区)人。康熙十一年(1672年)拔贡,授正定府临城县教谕,后升任浙江金华府浦江县知县。因考绩优异,选补山东道御史。详细记载见清乾隆《武清县志·人物》、清光绪《浦江县志·宦迹》。

乾隆《武清县志》

光绪《浦江县志》

康熙二十六年(1687年),赵懿源任浙江金华府浦江县知县。在任期间,他实心爱下,锐意作人,为浦江县的发展尽心竭力。

一是铁腕治理,社会稳定。赵懿源通过整肃地方豪强,依法惩处奸猾的小吏,使得境内秩序井然、百姓安居乐业。

二是重视教育,培养人才。在“案牍之暇”,赵懿源亲自为县学的生员讲书;修复月泉书院,聘请名师作为主讲席;捐置田亩,制定制度。

三是与民休息,恢复经济。“三藩之乱”平定后,作为曾经战场的浦江百业待兴。赵懿源奉行“与民休息”之策,自守甚谨,甘于过饮冰食檗的清苦生活。

浦江百姓纷纷为他立碑,把他的事迹写进县志,供奉在月泉书院春秋两度祭拜。浙江巡抚张鹏翮非常看重并向朝廷举荐他。康熙三十三年(1694年),赵懿源奉调入京。离任之时,浦江百姓遮道攀辕,挥泪送行。可见其受百姓爱戴之深。

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号