一年一度的高考、中考季又快到了,莘莘学子将在承载希望和梦想的六月绽放芳华。那些金榜题名的学子们,通常被称为“学霸”。今天,我们就翻开古籍,穿越厚重的历史,聊聊中国科举制度确立以来,武清历史上“学霸”的故事。

科举是中国古代通过考试从读书人中选拔官吏的一种制度,即“学而优则仕”。由于采用分科取士的办法,所以叫科举。科举制始于隋朝大业元年(公元605年),止于清朝光绪三十一年(公元1905年),历经一千三百年。完备的科举制度形成于明清,共分四级,最低的一级为院试,合格后取得生员(秀才)资格,进入府、州、县学学习。较高一级的是乡试,每三年一次,秋季在省城举行,考中的称举人,第一名称解元。再高一级的是会试,乡试后一年的春天在京城举行,考中的称贡士,第一名称会元。最高级别的是殿试,录取分三甲:一甲三名,第一名状元,第二名榜眼,第三名探花,赐“进士及第”;二甲若干名,赐“进士出身”;三甲若干名,赐“同进士出身”。一、二、三甲统称进士。因殿试后揭晓名次的布告用黄纸书写,故而考中进士称金榜题名。在乡、会、殿三试中连续获得第一名,称“连中三元”,为科场佳话,历史上不过十数人。

武清籍举人曹彬孙的乡试硃卷。光绪十九年,曹彬孙参加顺天府乡试中举

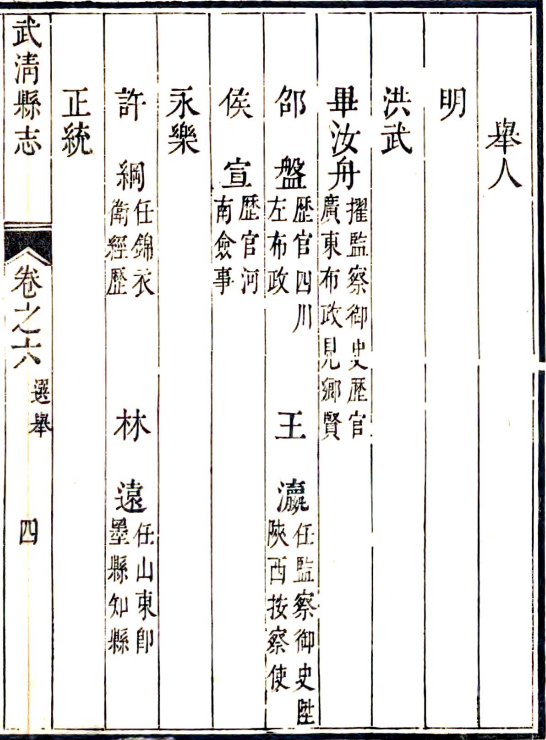

乾隆、光绪武清旧志,记载了历史上特别是明清两代考中进士、举人、贡士的武清籍士子,还有拔贡、副榜、例贡、例监、掾阶等非科举正途出身的士子们。概因隋唐至辽金元,武清远离政治中心,经济相对落后,科举不甚发达。明朝迁都北京后,武清成为畿辅之地,且运河漕运繁荣,外来移民大量增加,县学、义学、书院兴起,由俗尚勇力而崇文尚武,科举日趋发达。据不完全统计,明清两代,武清共产生进士58人(含武进士)、举人195人(含武举人)、贡士201人。他们都是武清历史上的“学霸”。

乾隆《武清县志》书影

武清历史上第一个“学霸”是毕汝舟。武清旧志记载,毕汝舟是明洪武年间中举,“洪武中领乡荐,擢监察御史,振扬风纪有声,累升广东右布政”;《广东通志》记载毕汝舟为当时国家最高学府——国子监的监生出身。

乾隆《武清县志》、《广东通志》书影

武清历史上最早中进士的有两位:刘芳、徐澜。武清旧志记载,刘芳、徐澜是明弘志三年庚戌科同榜进士。刘芳“初任户部主事,历官山西佥事”;徐澜“初任刑部主事,历官山西大同府同知,致政甘贫励,节囊甚萧瑟,邑人称其清节”。

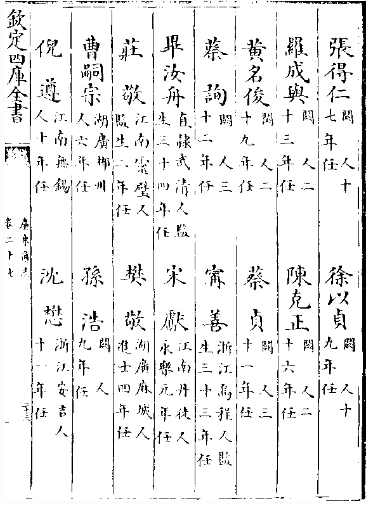

武清历史上科举考试功名最高的是孙清。孙清,明弘治十一年乡试第一名解元,弘治十五年壬戌科殿试金榜第一甲第二名进士及第。用今天的话说,孙清就是当年武清县、通州乃至顺天府的“高考状元”。岂止是“学霸”,简直是“学神”!

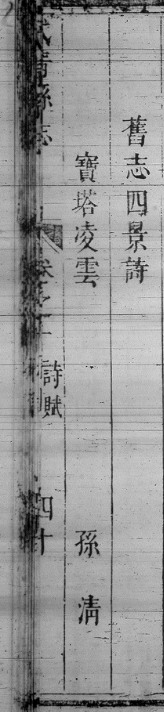

武清旧志记载,孙清官至陕西提学副使,“天才俊逸,有文学名”,曾作“武清八景”诗,收录于明嘉靖年间刊刻的《通州志略》中。明代“武清八景”包括“琴堂双桂”“泮宫甘泉”“谯楼晚照”“西山雪霁”“凤台春晓”“宝塔凌云”“长堤细柳”“海门春浪”。康熙《武清县志》录有“旧志四景诗”,其中包括孙清所作“宝塔凌云”“凤台春晓”二景。

嘉靖《通州志略》、康熙《武清县志》书影

根据武清旧志记载,清代武清科举尤为繁盛,出现了科举家族,不仅有父子登科,还有“同袍四科甲”,功名绵延数代,成为一时佳话。比如这几个家族:

乾隆《武清县志》书影

赵之符家族,至少11人中进士或举人。赵之符为顺治十六年己亥科进士,“在谏垣十三载,上疏不下数万言,累左佥都御史”,倡修县志,重建文庙,死后祀乡贤祠。其子赵璘、赵瓒分别为康熙十六、二十年举人,赵珣、赵琮分别为康熙二十一、四十二年进士;其孙赵方观、赵方谦分别为康熙四十一年、四十七年举人;曾孙赵晟、赵晃分别为康熙五十二年、雍正二年进士,赵晶、赵昆分别为雍正四年、七年举人。

诸葛铭家族,至少6人中进士或贡士、举人。诸葛铭为康熙四十五年丙戌科进士;其子诸葛永龄为雍正十一年癸丑科进士,诸葛永思为乾隆九年贡士;其孙诸葛橿为乾隆十五年举人;曾孙诸葛光廷、诸葛光绪分别为乾隆四十二年、四十四年举人。

王世绂父子。王世绂为清嘉庆二十四年进士;其子王继庭为清道光三十年进士。

时至今日,武清文化教育事业繁荣发展,文脉绵延不绝,“学霸”辈出,高考升学率在全市名列前茅,为党和国家培养了很多优秀青年才俊。

2024年高考、中考又将来临,祝各位莘莘学子魁星点斗、金榜题名!

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号