写在前面的话:武清古称泉州、雍奴,别称雍阳,久处畿辅之地,历为官家所重,能臣贤吏辈出。中国古代有“以吏为师”的优良传统,与当今发挥“关键少数”的“领头雁”作用内在统一。我们挖掘档案方志资源,整理了历史上与武清有关的一些能臣贤吏故事,希冀党员干部能从中汲取其为官之道,锤炼忠诚干净担当的政治品格、为民务实清廉的政治本色,为谱写中国式现代化武清篇章贡献力量。今天推出第八期:精忠劲节李钦——

李钦,字敬之,号心斋,明武清卫(今天津市武清区)人,世袭武清卫百户。明正德六年(1511年)辛未科进士,历任行人、监察御史、汉中知府、右副都御史、工部侍郎等职。李钦为官30年,家无储积,子孙寒素,乡人赞他廉洁;刚正不阿,敢于进谏,以声直振海内。事迹见于清《武清县志》、明《本朝分省人物志》等。

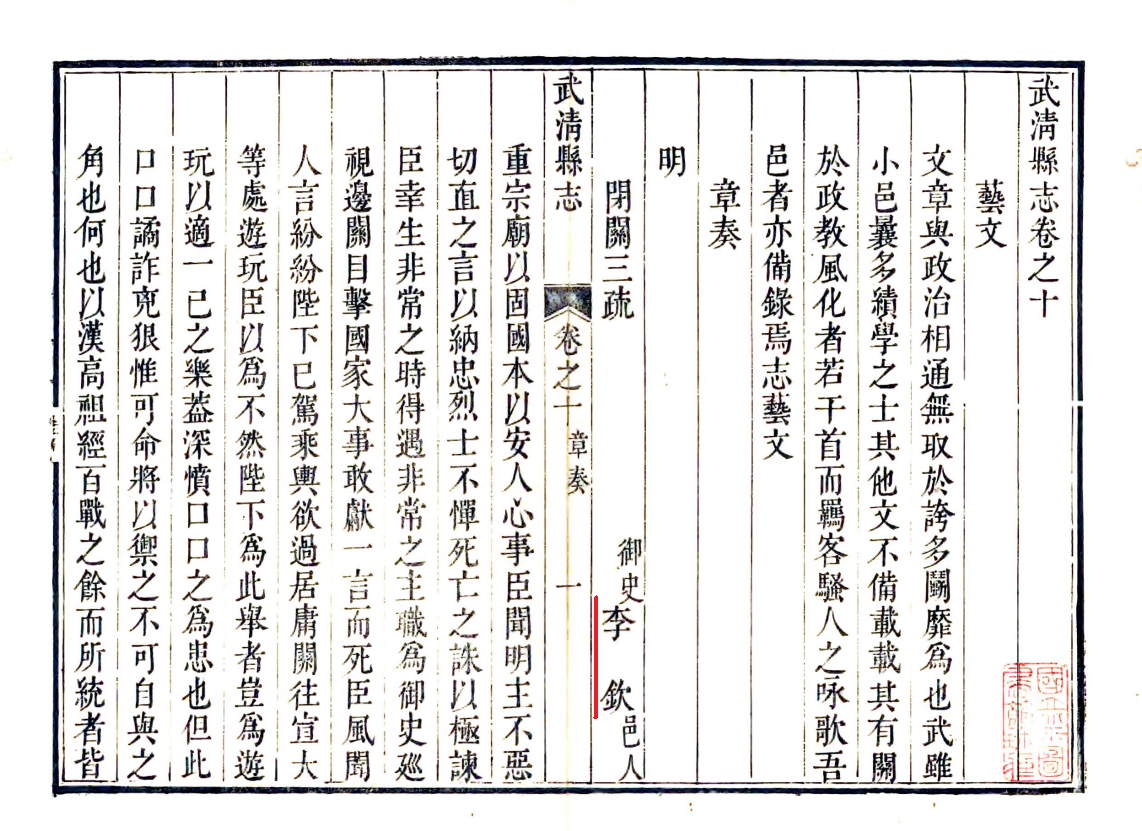

清乾隆七年《武清县志》

李钦以监察御史负责巡视长城一线防务时,除却卫所积弊,修葺长城,挖堑置垒,巩固北部边防,使得边地安宁。在这期间,李钦广为传颂的事迹,是屡次谏阻明武宗“御驾亲征”,史称《闭关三疏》。

清乾隆《武清县志》

正德十二年(1517年)七月,明武宗朱厚照被谗臣江彬怂恿,要出居庸关去宣化府游玩,并通知李钦,令他准备开关迎皇帝出游。他接旨后,连夜修书,劝阻武宗,说北方蒙古兵在一直窥探我大明皇朝,曾记否,英宗帝被奸贼王振鼓动,御驾亲征,结果发生“土木之变”,掳人敌营,遭受凌辱;又景泰年间,蒙古俺答部强兵兵临北京城下,若非于谦苦战抗敌,就要失守;更兼甘肃有土番之患,江右(今江西)有寇贼之扰,淮南有漕运之艰,巴蜀采办之困,京畿诸郡夏麦少收,秋天又涝,皇帝应该思虑灾祸和巨变。今万岁出关非常危险,恭请收回成命,不可出关。

武宗游幸心切,未纳李钦谏言。八月,即更换便装,决意出关。行至昌平城北,传令居庸关守臣,准备开关放行。李钦见上疏劝谏无效,即令该关指挥孙玺将关门紧锁,且把钥匙收藏起来。副指挥刘嵩与他商议,是否应到昌平迎见皇帝。李钦毅然讲:论万岁出关此事,是我和万岁生死之会。不开关违君命,我要被斩;放天子出关万一出事,我亦当斩。在此关头,我决定闭关不开,即使被斩,将来万岁和百姓都会明白。

当天,武宗及其随从人马行至居庸关以南十里处,传令孙玺前来见驾。孙指挥要传令者回话:现在李御史亲自坐镇守关,我不敢擅离职守。武宗无奈,又令副指挥刘嵩来见,刘嵩对李钦说:我是主上的家奴,敢不去吗?李钦手托敕印,拒绝并捎话说:就说李钦大人说,长城各关口都由他管,任何人不得越权,他还手执宝剑坐在关门前大喝道:谁敢提“开关”二字,立斩!

李钦连夜秉烛疾书,二次上疏,申明利害,请武宗不要草率行事。次日,他差人将奏疏送与皇上。武宗阅后派使者来到关前,对他说:你应知趣,快些开关。他拔出剑对使者说:假传圣旨,要骗开关门,便欲问斩。使者慌忙回报武宗,武宗大怒,立即令锦衣卫将李钦捕杀示众。恰在此时,大臣梁储、蒋冕等从北京追到居庸关,皆言李钦上疏是好意,满朝文武也都劝万岁不要出关,请起驾回京。武宗无奈,只好回北京去了。

20余日后,武宗化装为百姓,只带几位内侍,悄悄出德胜门,一路只住民舍,行至居庸关,问刘嵩:御史李钦在否?刘嵩答道:李大人已去白羊口巡视。武宗松一口气,急命开关,匆匆出关而去。

李钦在白羊口得知武宗要出关消息,紧急通知居庸关守兵不得放行,又第三次上疏谏阻。当他赶到居庸关时,方知武宗已于昨夜出关,即备马追赶,但武宗早派太监谷大用守关,不让一人出关。李钦双手高举谏书,跪地向西大哭,守关官兵无不垂泪。当时京师盛传李御史“闭关三疏”,刚烈之气誉满京城。

明世宗朱厚熜即位后,升李钦为右副都御史。他在巡抚四川时,爱民如子,将按人征收税粮改为按地亩征收,深受贫苦百姓欢迎;领导军民修筑城堡,以御西北之敌,构筑堤防以防水患,促进农业生产,时人为其立碑颂德。

津公网安备

12011402000196号

津公网安备

12011402000196号